M. en C. Eva Yolotzin Gutiérrez Gamiño,

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México y MVZ. Rodrigo Abraham Medellín Pico, Coordinación General de Ganadería, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La apicultura en México tiene gran importancia socioeconómica y ecológica, es considerada como una de las principales actividades pecuarias generadora de divisas y las abejas son los principales agentes polinizadores en la producción de alimentos. La obtención de diferentes productos y subproductos pecuarios permite incrementar los recursos económicos, ya que generan ingresos y fuentes de trabajo a todas las personas que están involucradas en la cadena productiva, tales como, apicultores, profesionistas, comercializadores, fabricantes de equipo, industria de cosméticos, productos alimenticios, confitería, entre otros. En los últimos años, su consumo fue impulsado por la demanda de la población de productos naturales, complementarios a la dieta o con efectos terapéuticos.

En el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas se abordan a profundidad los temas de miel y propóleos, sin embargo, es importante dar a conocer información general sobre los otros productos que se obtienen de una colonia de abejas. Si bien la miel es el principal producto que se relaciona con la apicultura, de una colonia de abejas se obtienen y comercializan diferentes productos que éstas generan, como jalea real, cera y veneno; o aquellos que procesan, como el polen y los propóleos, los cuales, brindan fuentes proteicas, energéticas, elementos nutricionales, protección, refugio y alternativas eficientes para el control de enfermedades.

2.3.1 Polen

El polen es el conjunto de granos microscópicos de forma esférica u oval, contenidos en sacos polínicos de las anteras de la flor, las cuales se encuentran en la parte externa de un estambre (órgano sexual masculino), que constituyen los gametos fecundantes masculinos en las plantas. Las abejas recolectan los granos de las flores, le adicionan secreciones salivares y pequeñas cantidades de néctar o miel, obteniéndose así el polen apícola e incluso pan de las abejas, que es un producto importante por su efecto polinizador en cultivos y como fuente principal de alimento para las abejas.

Existen diferencias entre los granos de polen: el contenido de agua oscila de 10 a 20 % en el polen fresco y 4 % en polen seco. Presenta glucosa y fructosa, oligosacáridos, como el almidón, celulosa y hemicelulosa; las proteínas forman del 20 al 25 % del polen. Es uno de los productos naturales más ricos en aminoácidos como cisteína, triptófano y la metionina.

Los lípidos encontrados en el polen son: triglicéridos, ácidos grasos esenciales, esteroles, ceras vitaminas liposolubles, hidrocarburos, pigmentos, fosfolípidos, glicéridos, ácido linoleico, linolenico y araquidónico, esteroles, hidrocarburos y terpenos; se ha identificado el sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, azufre y minerales como el cobre, aluminio, boro, yodo, cloro, manganeso, sílice, níquel y zinc. En general el polen contiene todas las vitaminas del grupo B, vitaminas C, D y E.

Procesamiento

Los requerimientos nutricionales de las abejas se obtienen por la recolección de polen, néctar y agua. Dado que el polen es fuente de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, las necesidades para una colonia varían entre 15 a 55 kg al año, por lo que es importante que las abejas recojan la mayor cantidad posible. Las flores sueltan el polen principalmente por la mañana. La recolección se facilita ya que el cuerpo de las abejas está provisto de vellosidades, las cuales se impregnan de polen cuando éstas se desplazan a los nectarios de las flores. Mas adelante, con ayuda de su cuerpo y mandíbulas, desalojan el polen de las anteras. La abeja se acicala y recolecta el polen de su cuerpo con ayuda de sus patas, principalmente el segundo par, colectándolo con el peine de la pata opuesta y agregándole néctar y secreciones salivares. Después, es prensado en la parte externa del tercer par de patas, área denominada corbícula; en ella, se acumula el polen formando una pequeña esfera de polen sostenida por vellosidades al margen de la tibia; en promedio, la abeja acumula una esfera de aproximadamente de 5 a 10 mg.

Las abejas pecoreadoras transportan el polen dentro de la colmena para ser introducido en celdillas a través de abejas receptoras; las celdas son operculadas con una capa delgada de miel y en un ambiente anaeróbico, a 35 °C, que inhibe el desarrollo microbiano. El polen almacenado sufre cambios bioquímicos, incrementando la acidez (produciéndose así el denominado “pan de abejas”). En tal circunstancia, el polen germina y luego se desprende de la envoltura que lo protege para iniciar su fermentación láctica; se origina un incremento de las proteínas solubles, aminoácidos libres y monosacáridos, es decir, incrementa el valor nutricional, sus propiedades antibióticas se triplican, se asimila y digiere de mejor manera.

Las larvas en el cuarto día de su desarrollo comienzan a alimentarse con el pan de abejas. Para las adultas, el pan es necesario en la fabricación de diferentes secreciones como: jalea real, fermentos salivares y cera, además, es imprescindible en el desarrollo de las glándulas hipofaríngeas y cuerpos adiposos.

Para cosechar el polen se utilizan trampas específicas, las cuales, presentan rejillas donde al paso de las abejas desprendan el polen de las corbículas (la abertura de la rejilla es de 4.5 mm); el polen cae por debajo de ésta en una charola recolectora (Figura 2.3). Existen diferentes tipos de trampas: de piquera, piso y alza; la diferencia entre éstas radica en la posición de la rejilla. Las colmenas dedicadas a esta producción deben estar sanas y fuertes, así como presentar reinas jóvenes y prolíferas, ya que un mayor contenido de cría provoca un aumento de necesidad proteica y obliga a colectar más polen.

Figura 2.3. Charola recolectora de polen

(Foto: Eva Yolotzin Gutiérrez Gamiño)

Una vez recolectado el polen, es necesario disminuir la humedad, para ello, es introducido en un secador de humedad, lo que impedirá el crecimiento de bacterias, hongos y retrasará el desarrollo de ácaros e insectos, manteniendo así sus propiedades nutricionales. El secado del polen se realiza de forma indirecta, se utiliza aire caliente producido por diversos sistemas y medios mecánicos para hacerlo circular a través de los granos de polen situados en bandejas con un máximo de dos centímetro de espesor (Figura 2.4), la corriente de aire caliente es impulsada y distribuida por un ventilador; estos sistemas tienen capacidad de secado de 150-200 kg y durante el secado, se debe permanecer a una temperatura máxima de 45 °C hasta que la humedad del polen alcance un 8 o 10 %.

Figura 2.4. Secadora de polen

(Foto: Eva Yolotzin Gutiérrez Gamiño)

Para obtener la humedad deseada en el polen también puede utilizarse el liofilizado del mismo, sin embargo, en el país es una práctica poco común. Posteriormente, se eliminan las impurezas como: alas de abejas, tierra, larvas muertas, insectos, entre otros, de forma rústica mediante tamices o a través de implementos provistos de tolvas, rejillas, sopladores y cribas.

Antes de envasar el polen, debe enfriarse y ventilarse en las propias bandejas, sin extraerlo del secador, ya que captura humedad del ambiente. Para eliminar posibles huevos de polilla se introduce a un congelador por 72 horas o a -20 °C por un lapso de 6 horas. Una vez seco y limpio, se envasa, y puede ser conservado a temperatura ambiente, sin embargo, se recomienda almacenarlo a temperaturas de 2 a 4 °C.

Beneficios

El polen es reconocido principalmente por la presencia de compuestos con el potencial biológico para inhibir el crecimiento de microorganismos y ayudar en la prevención del estrés oxidativo, identificados como una de las causas del desarrollo de enfermedades degenerativas crónicas como en cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la degeneración neuronal. En la medicina tradicional es recomendado como complemento alimenticio para el raquitismo, retardo del crecimiento, envejecimiento precoz, anorexia, agotamiento físico, constipación, fragilidad cutánea, regular movimientos intestinales, retrasar la caída del cabello, antidepresivo, estimulante, disturbios de memoria, prostatitis, entre otros.

En cuanto a la actividad antibacteriana, diversos estudios indican la presencia de compuestos fenólicos (principalmente flavonoides) en extractos de polen de las abejas. Estos inhiben el crecimiento de bacterias Gram positivas y gram negativas. Por ejemplo, el polen de Amaranthus hybridus, inhibe el crecimiento de Staphylococcus aureus, sin embargo, la actividad inhibitoria del polen varía según el potencial de los compuestos presentes en cada producto e incluso en su procesamiento, ya que, al parecer, el método para deshidratar el polen influye en el contenido fenólico, siendo el de elección el secado con horno eléctrico vs liofilizado. Las sustancias responsables de la capacidad antibacteriana de este alimento actúan desactivando las enzimas, promoviendo alteraciones en la permeabilidad de la membrana y la pérdida de material celular, así como desactivando o destruyendo el material genético de las células bacterianas.

Algunos otros agentes antimicrobianos del polen son los derivados de la espermidina, los cuales tienen un potencial antimicrobiano considerable. Así mismo, algunos ácidos grasos poseen acción antimicrobiana; y la glucosa oxidasa, una enzima producida por las abejas y añadida durante la transformación del grano, también puede ser la responsable de parte del efecto antibacteriano de este alimento.

Se puede utilizar para elaboración de cremas, champús, lociones, entre otros, esto principalmente porque el polen contiene compuestos de una capacidad antioxidante significativa (en cantidades variables); el potencial de este producto es mayor que el que se encuentra en la miel y similar al que se encuentra en los frutos rojos, que se les reconoce como alimentos con alta capacidad antioxidante. Los responsables de dicha actividad son los compuestos fenólicos, especialmente los ácidos fenólicos y los flavonoides. El b–caroteno (provitamina A) y las vitaminas E y C son otros compuestos encontrados en el polen de las abejas que les brindan actividad antioxidante. Cabe recalcar que el tipo y el contenido de cada antioxidante están asociados con su origen botánico y las condiciones de procesamiento y almacenamiento podrían modificar la capacidad antioxidante del polen, siendo más eficaz para la conservación de antioxidantes el secado por medio de liofilización vs horno eléctrico. La capacidad antioxidante del polen puede reducirse hasta en un 50 % cuando éste fue almacenado durante 3 años.

Al polen también se le confiere una actividad antitumoral, de mayor o menor potencial contra ciertos tipos de cáncer; si bien se le relaciona con la capacidad antioxidante mencionada anteriormente (eliminando o desactivando especies reactivas), pudiera existir una relación con la inducción de la apoptosis de las células cancerígenas y la estimulación de la secreción del factor de necrosis tumoral, o más aún, con el fortalecimiento del sistema inmunológico. La mayoría de los compuestos relacionados con la actividad antitumoral son los ya conocidos flavonoides, aunque también se le confiere actividad a b–caroteno y a los fitoesteroles. Más allá de esto, el polen parece reducir los efectos tóxicos relacionados con el uso de productos farmacéuticos utilizados para el tratamiento del cáncer.

2.3.2 Veneno

El veneno de abeja, comúnmente llamada “apitoxina”, que proviene del latín: apis que significa abeja, y del griego: toxicon que quiere decir veneno, constituye una composición compleja, pues resulta en una mezcla de enzimas, polipéptidos y moléculas más pequeñas. El mecanismo de defensa de las abejas ante sus depredadores naturales, así como en contra de otras especies de insectos es el aguijón (órgano ovopositor modificado), presente en los miembros del grupo “aculeata” de los himenópteros apócritos, que incluye a la mayoría de las abejas, abejorros, avispas y hormigas (sólo en hembras), el cual está formado por un estilete y dos lancetas, mismas que aumentan el tamaño de la herida con movimientos repetitivos para que el veneno fluya fácilmente.

Debido a sus características, el aguijón es capaz de penetrar la piel de los vertebrados y el tegumento de muchos invertebrados, mientras que sus estructuras asociadas producen, almacenan y conducen el veneno, formando en conjunto una estructura integral, eficiente y funcional para la inoculación de éste, aunque simultáneamente trae consigo la muerte de la abeja, debido a que el aguijón posee unos dientes que se fijan a la piel a modo de arpón e impiden su salida, lo que provoca que la zona posterior del abdomen de la abeja se desgarre.

El órgano responsable de la producción del veneno es una glándula que anteriormente se conocía como glándula ácida, y que hoy en día se le nombra simplemente como glándula del veneno, misma que se extiende por múltiples ramificaciones hasta la glándula de Dufour, y de ahí hasta la bolsa del veneno, estructura que puede almacenar aproximadamente 94 microgramos de veneno por individuo. Al parecer, no existen diferencias cualitativas entre el veneno de abejas africanas y el de las abejas europeas, pero es importante señalar que la mediana de la dosis letal puede ser menor para las africanas.

Procesamiento

El veneno de abeja es colectado a través de diferentes métodos. Uno de ellos, el de forma directa, se realiza al sujetar una abeja guardiana y estimular el aguijoneo sobre una superficie de vidrio o sobre una membrana animal que tapa un vaso de vidrio con agua destilada, donde, en este último, por ósmosis, el veneno pasa al líquido. Asimismo, dispositivos basados en estimulo eléctrico, los cuales constan de una rejilla metálica o de plata colocada sobre una hoja de vidrio o acrílico de 3 mm de espesor, ambas sujetas al interior de bastidores de cámara de cría o alza (Figura 2.5). También se utilizan planchas específicas colocadas en las piqueras elaboradas con el mismo principio.

Figura 2.5. Trampa de veneno de piquera

(Foto: Eva Yolotzin Gutiérrez Gamiño)

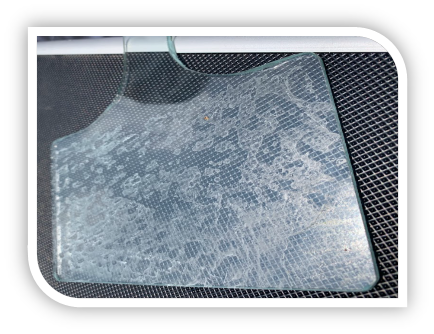

La rejilla está conectada al sistema eléctrico que genera descargas no mayores a 20 voltios, lo que estimula a las abejas a aguijonear, sin lesionarlas, para seguir utilizándolas. Las abejas depositan veneno en el vidrio, aproximadamente 2 mg; se deja secar durante 24 horas para perder humedad, y se pueden obtener alrededor de 60 mg de veneno seco por colmena (Figura 2.6); se desprende con una espátula de acero inoxidable, y el veneno se deposita en frascos de vidrio color ámbar oscuro; con este método los niveles productivos resultan significativamente superiores, libre de impurezas, permitiendo a su vez una correcta conservación y dosificación para la elaboración de subproductos.

Figura 2.6. Veneno seco sobre superficie

de vidrio de una trampa de veneno

(Foto: Eva Yolotzin Gutiérrez Gamiño)

Posteriormente se procede al pesado y envasado en frascos de color ámbar; se procesa para elaborar pomadas, linimentos, ungüentos, líquidos, tabletas, entre otros. Para ello, el veneno seco se reconstituye en un vehículo adecuado y estéril. La cantidad de veneno que se obtiene es variable, depende de la capacidad del equipo empleado y el número de abejas de la colonia; en Cuba, se reportan producciones de hasta 29 g, utilizando 40 colmenas en un lapso de 8 horas.

El veneno tiene compuestos volátiles que le facilita su dispersión en el ambiente, por lo que se recomienda el uso de lentes y cubrebocas durante su manipulación.

Beneficios

La apitoxina de la especie Apis mellifera en sus diferentes razas, ha sido ampliamente utilizada con fines terapéuticos en varios países, especialmente para el tratamiento de enfermedades como la artritis, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus, dolor del nervio ciático en la espalda baja, etc.; además, se ha incluido en una práctica conocida como apiterapia, debido a que a sus componentes se les han encontrado efectos analgésicos, antiinflamatorios, antiartríticos, respuestas de inmunidad, antitumorales y efectos citotóxicos contra células cancerosas, entre otros.

Las acciones terapéuticas del veneno son el resultado de la interacción de las propiedades de cada compuesto. Se han efectuado un gran número de estudios para dilucidar la composición química de la apitoxina, y se han detectado al menos dieciocho compuestos farmacológicamente activos, sin embargo, hay que tener en cuenta que éste puede causar una reacción alérgica en los humanos que reciben algún piquete de abeja, pudiéndose observar reacciones en tres niveles: local, sistémico y anafiláctico. En el primer caso, los síntomas se localizan en la zona de la picadura y corresponden a una hinchazón inmediata, que puede aumentar en pocas horas o en los días siguientes. Es acompañada de enrojecimiento alrededor del área picada con una sensación de ardor; estos síntomas desaparecen en dos o tres días. Por su parte, la reacción sistémica generalmente ocurre a los pocos minutos de la picadura y se puede manifestar con sarpullido en todo el cuerpo, respiración jadeante, náuseas, vómitos, dolor abdominal y desmayo. Por último, la reacción anafiláctica es la más grave, ocurre a solo unos pocos segundos después de la picadura, y los síntomas son: dificultad para respirar, confusión, vómitos y disminución de la presión sanguínea, lo cual puede llevar a la pérdida de conciencia e incluso la muerte, debido al desencadenamiento de problemas circulatorios y respiratorios. Por lo anterior, es importante que cuando se practica la apiterapia, previamente se realicen pruebas por parte de personal profesional calificado, para conocer el grado de sensibilidad que el paciente tenga hacia la apitoxina.

Al promover esta práctica, y para evitar riesgos por piquetes de abejas vivas sobre los pacientes, se recomienda que se sustituya por cremas, linimentos, ungüentos o formas inyectables intradérmicas o subcutáneas que contengan purificados de veneno, para imitar en estos últimos casos el acto del piquete de abeja.

El veneno presenta actividad analgésica y antinflamatoria debido a la fracción de polipéptidos que inhiben la acción de la enzima ciclooxigenasa, la síntesis de prostaglandinas, además, estimula la liberación de endorfinas. De igual forma, la apamina inhibe la acción de la serotonina y produce una reducción en los niveles de seromucoides y elevan los niveles de cortisol endógeno.

Presenta acción vasomotora, fundamentado por la permeabilidad de vasos sanguíneos, provocada por la hialuronidasa, melitina y apamina, mejorando la circulación local en enfermedades artríticas y reumatoides que cursan con trastornos de microcirculación sanguínea, como la necrosis fibrinoide. Generalmente, el veneno es utilizado para problemas de artrosis, artritis, trombosis, inflamaciones, esclerosis múltiple, hipertensión, neoplasias, neuritis, neuralgias, reumatismos, queratoconjuntivitis, bocio exoftálmico, reumatismo, arteriosclerosis; además, disminuye niveles de colesterol, regula hipotensión arterial y problemas cardiacos.

2.3.3 Cera

La cera de abejas se puede definir como un lípido complejo que incorpora componentes orgánicos que se muestran en forma líquida. Es producida por glándulas específicas denominadas cerígenas, las cuales, desarrolla la abeja cerera o constructora a los 13 días de eclosionada; abejas especializadas en producir secreciones en forma de escamas, provenientes de cuatro pares de glándulas localizadas del cuarto al séptimo esternito abdominal; la cantidad promedio de miel que consume para producir aproximadamente un kilogramo de cera es de 8 a 10 kg. La cera pura de abeja es blanca, el color amarillo en los panales es causado por pigmentos de caroteno provenientes del polen y propóleos. El sabor de la cera normalmente es agradable y no es específico; cualquier sabor desagradable es señal de deterioro de la calidad debido a presencia de materia extraña. El olor debe ser agradable y parecido a la miel.

Está formada por ácido esteárico, palmítico, cerótico, hidrocarburos y alcoholes monohídricos, las abejas utilizan la cera para construir sus panales, opérculo de cría o miel, así como, celdas reales. Puede perdurar muchos años, como el caso de la cera identificada en tumbas egipcias donde se ha conservado; ésta se vuelve más dura y quebradiza con el paso del tiempo, especialmente a temperaturas bajas.

Procesamiento

La cera se extrae de opérculos provenientes del proceso de desoperculado durante la extracción de miel o de segmentos de panal raspados de la colmena. La que se obtiene a partir del opérculo es de mejor calidad. El peso del opérculo húmedo corresponde a la miel; una vez extraída la mayor cantidad de ésta, posterior al desoperculado, se funde a 62 – 64 °C, se vacía en moldes y se dejan enfriar para formar marquetas de cera. Pueden reunirse de 2.5 a 3 kg de cera por cada 100 kg de miel extraída.

De igual forma, los panales viejos y los recolectados de las colmenas son derretidos, pero presentan mayor cantidad de impurezas, por lo que estando en estado líquido, se pasa a través de un colador con malla de alambre de 3 mm. Ocasionalmente, los apicultores después de derretir la cera la dejan solidificar y por medio de raspado eliminan las impurezas que por densidad fueron separadas de la cera.

La cera en marqueta es utilizada para elaborar hojas de cera estampada, las cuales, se fijan en nuevos bastidores para hacer más eficiente la producción (Figura 2.7), ya que ahorra tiempo para formar panales, así como, el consumo de miel para la secreción de cera.

Figura 2.7. Hoja de cera estampada fijada en un bastidor

(Foto: Eva Yolotzin Gutiérrez Gamiño)

De forma rústica, a la cera líquida se introducen moldes de madera hidratada con dimensiones de bastidores de cámara de cría; ya solidificada, se separa del molde obteniendo hojas de cera (Figura 2.8); posteriormente, pasa a través de una estampadora de rodillos para gravar la forma hexagonal de las celdillas.

Figura 2.8. Elaboración rústica de hojas de cera,

antes del proceso de estampado

(Foto: Rodrigo Medellín Pico)

De forma tecnificada, existen implementos semiautomáticos para facilitar el proceso; algunos de ellos, como la estampadora vertical, permiten obtener hojas de cera con el grabado en el momento que solidifica la cera. No es necesario tomar precauciones especiales para almacenar la cera de abeja, es suficiente con mantenerla alejada de pesticidas y calor excesivo.

Beneficios

La cera se recoge y reutiliza en la apicultura y otros sectores, como el alimentario, químico, farmacéutico o cosmético. En la industria agroalimentaria, la cera de abeja se utiliza como aditivo alimentario, como agente de glaseado en la elaboración de pasteles, para el tratamiento de algunas frutas, como complemento alimenticio y como portador de sabor. La cera de abejas juega un papel como aglutinante, espesante y transportador de fármacos y libera retardantes en las preparaciones farmacéuticas. En el campo de la medicina, es un producto que tiene efectos positivos en el proceso de cicatrización de heridas cuando se usa en el cuidado, así como en el tratamiento de heridas, debido a su actividad antinflamatoria y antimicrobiana, propiedad conferida por los flavonoides y antioxidantes. Cuando se aplica tópicamente, los compuestos antibacterianos y antifúngicos de su composición pueden afectar la producción de citoquinas por parte de las células de la piel, razón por la cual en la cosmetología se usa para elaborar cremas, labiales, astringentes, mascarilla y depilados. En odontología se usa para elaborar moldes dentales, incrustaciones, cálculos dentarios, y fortalecimiento de encías. De igual forma, se emplea para elaborar artesanías que generen una fuente alterna de ingresos para el productor, como velas y cirios litúrgicos, entre otros.

La cera se ha utilizado para impermeabilizar, lustrar, cubrir lonas, carpas; en la antigüedad se mezclaba con las resinas de los árboles para sellar las embarcaciones y evitar filtraciones de agua. Las esculturas eran resanadas con cera para cubrir las imperfecciones, de ahí que la palabra “sincera” denote pureza. Por otra parte, también se emplea en restauración y conservación de obras de arte.

2.3.4 Jalea real

La jalea real es secretada por las glándulas hipofaríngeas y mandibulares, localizadas en la cabeza de las abejas nodrizas. La actividad glandular inicia a partir del sexto día de eclosionadas y se atrofia gradualmente al doceavo. Esta substancia es alimento larval durante los primeros tres días de nacidas, excepto para aquellas seleccionadas a ser abejas reina, ya que reciben en todo momento jalea real, permitiendo desarrollar una larva de reina en 16 días, a diferencia de los 21 días que tarda en emerger la obrera. La abeja reina presenta desarrollo físico, longevidad y capacidad reproductiva superior a las obreras, es por ello el interés del consumo de este producto, el cual data sus inicios en el continente asiático propagando su utilización en Europa y América Latina durante los últimos años.

La composición química de la jalea real está influenciada por las estaciones y las características de la región donde habitan y se alimentan las abejas. También depende de la raza de la abeja melífera, del momento en que se recolecta la jalea real y de las variaciones fisiológicas y metabólicas entre las abejas nodrizas.

La jalea real presenta consistencia viscosa, luce de color blanco nacarado, sabor ácido y olor característico, y solidifica fácilmente al contacto con el aire. Es parcialmente soluble en agua, presenta pH ácido de 3 a 4. Está compuesta por agua en un rango de 60 % a 70 %, carbohidratos de 11 % a 23 % (fructosa y glucosa representa más del 80 %), proteínas de 9 % a 18 % (se considera que desempeñan un papel fisiológico específico en el desarrollo de la abeja reina), lípidos de 4 % a 8 %; es rica en aminoácidos, contiene al menos 17, incluidos 8 esenciales, y ácidos grasos, principalmente triglicéridos u otros como hidroxioctanoico o ácidos dicarboxílico y acetilcolina. Los minerales identificados son el potasio, hierro, zinc, cobre y manganeso. Las vitaminas también están presentes, principalmente el complejo B, ácido pantoténico, tiamina, riboflavina, piridoxina, niacina, inositol, biotina y vitaminas C, A, E, D y K.

Procesamiento

En términos prácticos, el procesamiento de la jalea real es un proceso de cría de reinas interrumpido, donde se utilizan dos colmenas sanas, bien pobladas, sin ningún tratamiento médico y alimento disponible para favorecer la secreción de las glándulas hipofaríngeas. La primera, contiene una reina joven seleccionada para proporcionar cría de traslarve, menores de 48 hrs. de edad; la segunda, es una colonia huérfana, donde se introducen las copaceldas ya traslarvadas. Posteriormente, las abejas alimentan la cría de las copaceldas como futuras abejas reinas. Tres días después se obtiene la jalea real. Se recolecta aproximadamente de 78 a 120 g por colmena cada tercer día. Se recomienda envasarla en frascos de color ámbar oscuro y almacenarla en refrigeración a unos 4 °C.

Figura 2.9. Obtención de jalea real de las copaceldas

(Foto: Eva Yolotzin Gutiérrez Gamiño)

Beneficios

En la medicina moderna y tradicional, la jalea real se usa ampliamente como un complemento nutricional dietético, así como un tratamiento eficiente para los seres humanos contra una amplia gama de condiciones de salud crónicas.

Los primeros registros sobre los beneficios de la jalea real fueron realizados por el Premio Nóbel alemán Bergius, quien reportó que el consumo de este alimento larval otorga gran dinamismo y vitalidad. La difusión importante comenzó cuando el Papa Pío XII tomó durante algunos días un extracto, el cual produjo un efecto restaurador y fortalecedor. Sin embargo, los resultados terapéuticos no se obtenían debido al escaso conocimiento sobre dosificación o su conservación, dando como resultado un descrédito, el cual, tardó años en recuperarse.

Hoy en día, se reportan diferentes propiedades terapéuticas y cosméticas atribuidas a la jalea real, donde los ácidos grasos (80 a 85 % de los lípidos totales) son responsables de muchas de ellas, particularmente el ácido 10-hidroxi-2-decenoíco (10-HDA), el cual, hasta la fecha, no se ha informado de ningún otro producto natural que lo contenga, ni siquiera otro producto de las abejas, de acción antibacteriana contra Micrococcus pyrogenes; los péptidos, ricos en aminoácidos esenciales como antioxidante, antibacterial y antitumoral, ya que muestran una fuerte actividad de eliminación de los radicales hidroxilo y peróxido de hidrógeno; los ácidos grasos, como inmunoestimulante, antibacterial, antifungal, antiviral y antitumoral, mantienen la piel sana; los compuestos fenólicos, como antiinflamatorio, antioxidante y antibacterial; y el complejo B, relacionado con actividad revitalizante, y que, adicionalmente, se asocia con la actividad sexual o gonadotrópica, sin embargo, existen estudios que indican que no contiene niveles nutricionalmente activos de vitamina E, (vitamina liposoluble relacionada en la reproducción) y los niveles de testosterona presentes son de 0.012 mg/kg, mientras que un hombre adulto produce en promedio 500 000 mg/kg.

Para evaluar la calidad de la jalea real, se adaptó como marcador de frescura el contenido de 10-HDA: un contenido superior a 1.8 % se considera como muestra fresca y auténtica. Las cantidades de 10-HDA se ven mermadas por las condiciones de almacenamiento. El tiempo y la temperatura son condiciones por considerar para evitar la oxidación del producto.

En productos de cosmética se utiliza por su riqueza en elementos precursores del colágeno, una proteína esencial para la conservación de la piel. Es notable su potencial, sin embargo, debido a que la jalea real tiene una composición compleja, es necesario analizar y realizar estudios que respalden sus beneficios terapéuticos.

Fuentes:

- Almaraz AN. Caracterización del polen apícola por su perfil fenológico. 9° Congreso Internacional de Actualización Apícola; 2002; mayo 23-25; Zacatecas (Zacatecas) México. México-. SAGARPA, AMMVEA, 2002:124-126.

- Almaraz AN. Perfiles polifenológicos del polen de abeja del estado de Durango, México. XV Seminario Americano de Apicultura; 2001 agosto 16-18; Tepic (Nayarit) México. México: SAGARPA, 2001: s/n.

- Becerra GFJ. La importancia de la apicultura en México. Imagen Veterinaria 2004;4(1):10-15.

- Castillo OR. Producción de polen en América Latina. 7° Congreso Internacional de Actualización Apícola; 2000 mayo 26-28; Veracruz (Veracruz) México. México: SAGARPA, ANMVEA, 2000:16-23.

- Cordón MC, Sánchez SJ. Control de calidad del polen apícola. 8° Congreso Internacional de Actualización Apícola; 2001 mayo 25-27; Puebla (Puebla) México. México: SAGARPA, ANMVEA, 2001:22-24.

- Díaz BM. Los productos de la colmena en la cosmetología. 7° Congreso Internacional de Actualización Apícola; 2000 mayo 26-28; Veracruz (Veracruz) México. México: SAGARPA, ANMVEA.

- Díaz JC. Apiterapia. Memorias del XXIII Seminario Americano de Apicultura; Tampico (Tamaulipas), México. México: Organización Nacional de Apicultores, 2009.

- Fernández C. Polen: producción, ma¬nejo y comercialización en España. XIV Seminario Americano de Apicultura; 2000 agosto 28-30; Tampico (Tamaulipas) México. México: SAGARPA, 2000.

- González GA. La Jalea Real. Su diversificación y empleo en la alimentación y salud humana. 9° Congreso Internacional de Actualización Apícola. Zacatecas, México. 2002.

- Grand R, Huesca M. Experiencia de dos décadas con apitoxina inyectable para uso médico en distintas patologías. Memorias del XXIV Seminario Americano de Apicultura; Cuernavaca (Morelos), México. México: Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas, 2010.

- Guilles FERT. Producción de Jalea Real. Memorias del XIV Congreso Internacional de Actualización Apícola; 2007; Boca del Rio, Veracruz, México. Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas, 2007.

- Montolla GBA, Argueta M, Aldana J, Castellanos MT. Estandarización del proceso de obtención de Apitoxina, para el cumplimiento de requisitos de exportación. Instituto de Investigaciones científicas y tecnológicas-USAM; El Salvador, recuperado el 25 de enero del 2022

- Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. Polinización de cultivos. México (DF): SAGARPA, 2001.

- Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. Figuras de cera. México (DF): SAGARPA, 2001.

- Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. Producción de Polen. México (DF): SAGARPA, 2001.

- Peña, L, Pineda, M. E, Hernández, M, & Rodríguez-Acosta, A. (2006). Toxinas Naturales: abejas y sus venenos. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 25(1), 6-10. Recuperado en 03 de enero de 2022

- Pineda Guerra Y, Betancur Echeverri J, Pedroza-Díaz J, Delgado-Trejos E, Rothlisberger S. Análisis proteómico del veneno de la abeja africanizada: comparación de métodos de extracción. Acta biol. Colomb. 2016; 21(3):619-626. DOI